RASSEGNA STAMPA SU VINO, BIRRA E ALTRI ALCOLICI

A cura di Roberto Argenta, Guido Dellagiacoma, Alessandro Sbarbada

MEDIMAGAZINE

Alcol e rischio di cancro: cosa c’è da sapere

www.medimagazine.it/alcol-e-rischio-di-cancro-cosa-ce-da-sapere/

All’inizio di quest’anno, il chirurgo generale degli Stati Uniti ha pubblicato un rapporto bomba. Prima della fine del suo mandato a gennaio, Vivek Murthy ha avvertito che l‘alcol aumenta il rischio di almeno sette tipi di cancro e ha chiesto che le bevande alcoliche riportino etichette di avvertenza sul cancro come i pacchetti di sigarette. Il rapporto ha innescato una raffica di titoli su un rischio che molte persone ignorano.

Il legame tra alcol e cancro non è una novità. Gli scienziati hanno etichettato per la prima volta l’alcol come cancerogeno più di 35 anni fa e da allora le prove sono solo aumentate. “Non credo che la relazione tra alcol e certi tipi di cancro sia terribilmente controversa“, afferma Tim Naimi, epidemiologo dell’alcol presso l’Università di Victoria, Canada.

Ciò che è stato meno chiaro è il livello di consumo di alcol da cui inizia ad aumentare il rischio di cancro e come soppesare questo rischio elevato rispetto agli altri impatti dell’alcol, in particolare l’affermazione fortemente dibattuta secondo cui un consumo basso o moderato di alcol migliora la salute del cuore per alcune persone.

“Bere molto è assolutamente negativo”, afferma Emmanuela Gakidou, che analizza i rischi dell’alcol presso l’Institute for Health Metrics and Evaluation di Seattle, Washington. “È la quantità bassa o moderata di alcol a essere al centro del dibattito“.

Tutte queste informazioni possono lasciare le persone confuse. Cosa si intende esattamente per bere poco o moderatamente? E come dovrebbero le persone soppesare il piacere che potrebbero ottenere dal bere con i rischi? “Molte persone amano bere e non amano sentirsi dire che qualcosa che amano molto fa male“, afferma Gakidou.

Il collegamento dell’alcol con il cancro

Per decenni, gli scienziati hanno costruito una ipotesi secondo cui l’alcol causa il cancro. Poiché testare gli effetti dell’alcol in studi randomizzati è difficile, hanno invece attinto ad altri tipi di ricerca. Diversi enormi studi di coorte che seguono molte decine di migliaia di persone hanno scoperto che l’alcol è collegato a tassi più elevati di alcuni tipi di cancro. Una meta-analisi del 2015, che ha messo insieme i risultati di centinaia di studi di coorte e altre ricerche, tra cui oltre 485.000 casi di cancro, ha scoperto che i rischi di sviluppare diversi tumori aumentavano con il livello di consumo.

Ma gli studi di coorte hanno delle debolezze. I ricercatori devono controllare altri fattori confondenti che potrebbero contribuire al rischio di cancro, come il fatto che i bevitori accaniti hanno più probabilità di fumare rispetto a coloro che bevono meno e le persone che bevono piccole quantità di alcol tendono ad avere altre sane abitudini. E gli scienziati sanno che i partecipanti allo studio spesso affermano di bere meno di quanto bevano realmente. Alcuni studi tentano di correggere questo problema gonfiando i livelli di consumo di alcol per adattarli a quelli attesi dalle vendite di alcolici, afferma Peter Sarich, epidemiologo presso il Daffodil Centre, un centro di ricerca sul cancro a Sydney, in Australia.

Altre prove provengono da esperimenti sugli animali e da studi di laboratorio che hanno identificato meccanismi attraverso i quali l’alcol può causare il cancro. Il più consolidato è che l’etanolo si scompone in acetaldeide, una tossina che danneggia il DNA.

Gli scienziati amano guardare alla somma delle prove e ci sono due sintesi di ricerca che sono considerate particolarmente definitive per alcol e cancro. Una è dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), la branca oncologica dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’agenzia ha classificato il consumo di alcol come cancerogeno per gli esseri umani nel 1988, inserendolo nella stessa categoria del fumo di tabacco e dell’amianto e ha ribadito tale opinione 2007.

L’altra sintesi è tratta dal Global Cancer Update Programme, uno sforzo continuo per valutare la totalità delle prove sui collegamenti tra cancro, attività fisica, peso corporeo e dieta (incluso l’alcol) utilizzando revisioni sistematiche e un gruppo di specialisti per valutare la solidità delle prove. Il rapporto più recente del programma, nel 2018, ha concluso che ci sono forti prove che le bevande alcoliche aumentano il rischio di diversi tumori.

“Poiché abbiamo una sperimentazione così rigorosa, le persone hanno fiducia nei risultati”, afferma Helen Croker, viceDirettrice della ricerca e delle politiche presso il World Cancer Research Fund International (WCRF) di Londra, che gestisce il progetto insieme a diverse altre organizzazioni benefiche per la ricerca sul cancro.

Sulla base di tali sintesi, i ricercatori concordano sul fatto che l’alcol aumenta il rischio di almeno sette tipi di cancro: bocca, gola (faringe), laringe, esofago, cancro al seno nelle donne, colon-retto e fegato. Gli scienziati sospettano che altri tipi di cancro saranno aggiunti man mano che verranno raccolti più dati.

Gli studi presentano questo rischio in modi diversi. Una complicazione è che, negli studi e nelle linee guida sull’alcol, la quantità di alcol in una bevanda “standard” differisce tra i paesi: una bevanda standard negli Stati Uniti contiene 14 grammi di etanolo, in Canada ne contiene 13,45 g, in Australia 10 g e nel Regno Unito 8 g.

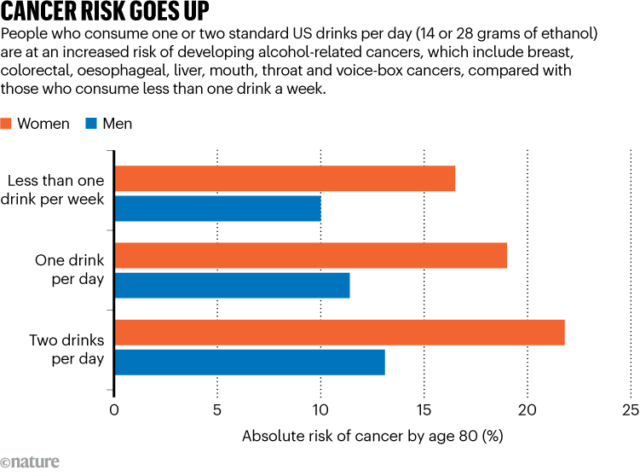

Nel rapporto del chirurgo, i risultati di un ampio studio di coorte condotto da Sarich sono stati utilizzati per calcolare i rischi assoluti di sviluppare uno qualsiasi dei sette tipi di cancro sopra menzionati. Ciò ha mostrato che circa 17 donne su 100 che non bevono nulla o meno di un drink standard negli Stati Uniti a settimana (14 g di etanolo) svilupperebbero tale cancro nel corso della loro vita. Questo dato è stato preso come livello di rischio di base. Questo numero è salito a quasi 22 su 100 nelle donne che bevono due drink al giorno (28 g di etanolo) in media. Pertanto, altre cinque donne svilupperebbero il cancro a causa del livello più elevato di consumo di alcol.

Per gli uomini, il rischio di sviluppare uno di questi sette tipi di cancro nel corso della vita è aumentato da una base di circa 10 su 100 per coloro che non bevono o bevono meno di un drink standard a settimana, a circa 13 su 100 per coloro che, in media, bevono due drink al giorno. La differenza di genere è dovuta al fatto che i tumori al seno rappresentano un gran numero di tumori attribuibili all’alcol nelle donne, ma non negli uomini.

Rischi crescenti

Ma che dire delle persone che bevono molto poco? Negli ultimi anni, gli scienziati si sono concentrati sul livello di consumo di alcol a cui inizia ad aumentare il rischio di cancro. “Sospettiamo che questa domanda possa avere risposte diverse per diversi tipi di cancro”, afferma Jürgen Rehm, che studia i danni dell’alcol e delle droghe presso il Centre for Addiction and Mental Health di Toronto, Canada.

Rehm afferma che la risposta è più chiara per il cancro al seno nelle donne, in parte grazie a diversi ampi studi di coorte che hanno incluso molte persone che non bevevano molto. Una revisione sistematica di tali studi, pubblicata l’anno scorso, ha scoperto che i rischi di cancro erano leggermente aumentati in coloro che assumevano mezzo drink (5 g di etanolo) al giorno, il livello più basso esaminato. “E francamente, probabilmente non ha molto senso scendere ulteriormente, perché voglio dire, chi beve un quarto di drink?” afferma Rehm.

Nel rapporto del Global Cancer Update Programme del 2018, il panel ha concluso che qualsiasi quantità di alcol aumentava il rischio di cancro alla bocca, alla faringe, alla laringe, all’esofago e al seno. “Per queste condizioni, “non troviamo una soglia inferiore”, afferma Croker. La posizione del WCRF, che è simile a quella dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, è che non esiste un livello “sicuro” che non aumenti il rischio complessivo di cancro.

Per alcuni altri tipi di cancro, il panel ha scoperto che i rischi elevati erano più evidenti a livelli leggermente maggiori di consumo di alcol. I rischi di cancro colorettale aumentavano oltre i 30 g di etanolo al giorno (più di due drink standard negli Stati Uniti) e i rischi di cancro al fegato aumentavano oltre i 45 g al giorno (più di tre drink standard negli Stati Uniti). Livelli inferiori di alcol potrebbero comunque aumentare il rischio di sviluppare questi tumori, ma non c’erano prove sufficienti per dirlo.

I rischi derivanti da un consumo basso o moderato di alcol possono essere difficili da discernere, in parte perché è difficile per gli studi definire un gruppo di confronto affidabile di persone che non bevono. “Gli scienziati sanno che alcune persone smettono di bere alcol perché la loro salute è già in declino: ciò che i ricercatori chiamano sick-quitters. E alcuni affermano di essere astemi da sempre quando i registri mostrano che hanno bevuto in passato”, afferma Naimi. Pertanto, il gruppo “non bevitore” in uno studio potrebbe includere ex bevitori non sani.

“L’intera base di prove sul bmente fragile, e questere moderato è scientifica sarebbe una caratterizzazione benevola”, afferma Naimi.

Alcol contro fumo

Qualche anno fa, Nick Sheron, un epatologo che lavora all’Università di Southampton, Regno Unito, ha fatto un rapido calcolo sui rischi comparativi di bere e fumare. Ha detto di essere rimasto così sorpreso dal risultato che “ho passato molto tempo a cercare di dimostrare che mi sbagliavo”. Ma non ci è riuscito e gli epidemiologi con cui ha lavorato hanno concordato che i numeri erano corretti.

Lo studio da loro pubblicato nel 2019 stimava che per i non fumatori, bere una bottiglia di vino a settimana era associato a un aumento del rischio assoluto di cancro nel corso della vita dell’1% per gli uomini e dell’1,4% per le donne. (Quindi, se 1.000 uomini e 1.000 donne consumassero una bottiglia di vino ogni settimana, si stima che 10 uomini e 14 donne svilupperebbero il cancro come conseguenza.) Questo, hanno scoperto, equivaleva a fumare cinque sigarette a settimana per gli uomini e dieci per le donne. (Bere tre bottiglie a settimana equivaleva a fumare otto sigarette per gli uomini e 23 per le donne, più di un pacchetto.)

INTRAVINO

Alcol, salute, Angelo Gaja e un po’ di chiarezza

di Alessandra Biondi Bartolini

Da dicembre ho aggiunto un nuovo podcast ai miei già numerosi appuntamenti con le voci del Post. Si chiama Orazio, la voce è quella di Matteo Caccia e la formula di ogni puntata prevede di partire da una notizia di attualità per ripescare e raccontare storie del passato.

Lo trovo un modo molto bello per affrontare il presente e così ho deciso di sperimentarlo. Un fatto di attualità e due storie del passato.

Si parla di alcol, vino e salute.

Nelle settimane scorse in molti hanno riportato, e in pochi hanno commentato, le parole di Angelo Gaja. Succede più o meno ogni volta che Angelo Gaja parla: tutti fermi che ha parlato. È effettivamente un personaggio influente, ha raggiunto traguardi importanti, è stato (e forse è ancora) protagonista di un’epoca e di diversi cambiamenti.

Il fatto che nel parlare utilizzi poche forme ipotetiche e dubitative poi non significa che quello che Gaja afferma non debba essere verificato da chi decide di pubblicare le sue dichiarazioni. Questa volta ha parlato di alcol, spiegando che, a suo dire, non sia corretto equiparare il vino agli altri alcolici in quanto c’è alcol e alcol.

Queste, secondo quanto riportato da Winenews, sono state le esatte parole di Gaja. Le riportiamo integralmente per evitare di commentare solo alcune cose estrapolate da un contesto più vasto:

È ormai consuetudine equiparare il vino a superalcolici e aperitivi unicamente a causa della componente alcolica che hanno in comune. Si tratta di un abuso che dura da troppo tempo. Esistono infatti tre tipologie di alcol. Alcol di fermentazione, immutato da 10.000 anni, da quando il vino è nato, prodotto dai lieviti che si depositano sugli acini d’uva, agenti della fermentazione alcolica, ed è frutto di un processo che è il più naturale, il più bio in assoluto. L’alcol così prodotto è il costituente principale nonché primordiale del vino e si accompagna ad un 3% di altri componenti, il resto è acqua. Alcol di distillazione, prodotto dall’arricchimento di alcol a mezzo dell’impianto di distillazione. È frutto della volontà del produttore di realizzare una gradazione alcolica più elevata e far così rientrare la bevanda nella categoria dei superalcolici: durante la distillazione viene persa buona parte degli altri componenti del vino. Alcol di addizione è quello intenzionalmente aggiunto per la produzione di aperitivi e similari attingendo dall’alcol puro di distillazione, privato totalmente dei componenti del vino, in percentuale idonea e in mescolanza ad acqua, materia colorante, aromatizzanti. Ancorché la molecola sia la stessa, sono la natura e la funzione dell’alcol presenti nel vino, superalcolici ed aperitivi a renderli profondamente diversi. Non si tratta di stabilire gerarchie o fomentare la competizione tra diversi prodotti, ma solo di offrire il massimo di chiarezza ai fruitori.

Per sgombrare il campo, chiariamo subito che, per quanto pochi tra coloro che hanno riportato la dichiarazione abbiano commentato (qualcuno lo ha fatto, come Eugenia Torelli su l’Inkiesta: “Angelo Gaja ha scritto delle cose strane su vino e spirits“), l’alcol presente nel vino e nelle altre bevande fermentate, l’etanolo, dal punto di vista chimico è esattamente lo stesso. Ma questo in effetti lo dice anche Gaja.

Il fatto è che anche dal punto di vista biologico, la natura e l’origine dell’alcol è la stessa: l’alcol viene prodotto dai lieviti nelle bevande fermentate (come il vino, ma anche come la birra, il sidro, il pulque o il sakè, che dal punto di vista culturale non sono da meno), ed è quello stesso alcol che se separato fisicamente dai fermentati con il processo della distillazione dà i distillati o che infine, una volta distillato, può essere aggiunto nei liquori, i cocktail o i vini fortificati.

Non è per aumentare la gradazione alcolica del vino (anche perché diversi distillati non si producono distillando il vino peraltro) che si distilla o si miscela: è per produrre bevande diverse che sono, tutte compreso il vino, ottenute per volontà del produttore e non per un processo spontaneo. A cambiare sono naturalmente la concentrazione in alcol e, talvolta ma non sempre, le modalità di assunzione e le occasioni di consumo dei diversi alcolici, fattori che potrebbero avere un effetto sull’assorbimento e sui danni legati all’alcol e sui quali si continua a fare ricerca.

Questo però non annulla né permette di dire che l’alcol di fermentazione sia diverso o che non produca danni alla salute. La valutazione del rischio non è banale e viene studiata seriamente tenendo conto di molte variabili: banalizzarla per salvare questo o quel prodotto non è francamente un’operazione correttissima.

Tra chi ha sostenuto la teoria di Gaja c’è stata anche Cristiana Lauro, che in un video e poi in un articolo su Il Sole 24 Ore ha affermato che se il vino facesse davvero così male ci saremmo estinti da tempo. E però non solo noi che consumiamo vino non ci siamo estinti, ma non lo hanno fatto nemmeno gli scozzesi che hanno sempre consumato più alcol da distillazione.

Due storie del passato per guardare avanti

Le due storie che ci portano nel passato per spiegare i fatti del presente arrivano da due epoche molto diverse: nel primo caso facciamo un salto nel tempo di poco più di 100 anni e andiamo tra la fine del 1800 e gli inizi del 1900 per scoprire che quanto si diceva e si pensava allora non è così lontano da quanto si dice e si sostiene talvolta anche oggi. Nella seconda storia, invece, torniamo a più di dieci milioni di anni fa, nel momento in cui i nostri antenati scesero dagli alberi e cominciarono ad apprezzare i frutti fermentati contenenti alcol.

Una storia di proibizionismo e di protezionismo

La prima storia ci porta all’Italia e alla Francia dei primi decenni del 1900, negli anni del proibizionismo, quello vero.

Perché quando ho letto quanto ha affermato Gaja mi si è accesa una lampadina. Qualche anno fa non si parlava di vino e salute come adesso, il settore del vino non si dichiarava sotto attacco e anche il Ministero dell’agricoltura aveva un altro nome. E però già si capiva che per noi, italiani e mediterranei, fare i conti con i rischi legati all’alcol non è mai stato facile.

Facendo un po’ di ricerche che poi sintetizzai in un articolo su Il Tascabile (che si può leggere integralmente a questo link www.iltascabile.com/scienze/vino-fa-buon-sangue/ ) ripercorsi la storia della reputazione del vino, scoprendo che non solo fino a pochi decenni fa il consumo medio di alcolici era enormemente più alto, ma anche che per secoli – se non per millenni – il vino è stato inserito nelle farmacopee e usato come curativo e corroborante per i malati. Nella medicina degli antichi, Galeno consigliava anche la teriaca, che oltre al vino conteneva carne di vipera e nell’800 la coca, l’eroina o le radiazioni avevano un grande successo nelle ricette dei medici, mentre i grassi animali, l’estratto di carne e naturalmente il vino riempivano le diete di convalescenti e bambini. La reputazione di alimenti e bevande cioè cambia nel tempo e con le conoscenze, mediche e scientifiche, che nel tempo si sono acquisite.

Ma c’è anche il fatto che il riconoscimento dell’alcol e del suo abuso come fattori di rischio per la salute umana sono piuttosto recenti: mentre fino al 1800 la preoccupazione legata all’ebrezza riguardava per lo più il decoro e l’ordine pubblico, è solo dal 1849 – quando per la prima volta il dottor Magnus Huss, un medico svedese, conia il termine di alcolismo e distingue gli effetti dell’ubriachezza acuta dalla dipendenza cronica – che l’attenzione si va a concentrare sulla salute dei pazienti.

Tra la fine del 1800 e gli inizi del 1900 il nemico da combattere diventa l’alcolismo (*): le leghe antialcoliche cominciano a denunciare i danni sulla salute e sulla società legati alla produzione, vendita e consumo di alcol. In alcuni paesi, come gli Stati Uniti, questo porta alle politiche di Proibizionismo. Dal 1919 al 1933 in America in teoria non circola una goccia d’alcol, ma chiunque abbia visto anche solo un film di gangster sa benissimo che non solo l’alcol si produce e si vende clandestinamente ma anche che il suo mercato, nell’illegalità, finisce per alimentare la malavita organizzata

In altri paesi, come in quelli mediterranei, per quanto i danni dell’alcolismo non fossero così diffusi e la spinta antialcolica fosse minore, le istituzioni non poterono esimersi dal valutare effetti, consumi e diffusione dell’abuso di alcol e dal prendere delle misure per contrastare l’alcolismo.

Nel rapporto “Alcuni cenni sull’alcolismo e sul disegno di legge Luzzati”, letto nella Società Agraria della provincia di Bologna nel 1912 dal Dottor Lucio Gabelli, si trova:

L’alcolismo è prodotto dai vari alcol spesso col concorso di speciali essenze ed eteri. In tal modo i quadri patologici possono alquanto diversificare tra loro e dare origine a varie categorie di alcolismo distinte colle speciali denominazioni di alcolismo propriamente detto causato dai liquori, absintismo prodotto dall’absinthe speciale liquore ad alta gradazione contenente essenza di assenzio, oenilismo dovuto al vino.

Al di là di alcuni aspetti legati all’occasione di consumo, come nel caso dei liquori di assenzio che si consumavano col preciso scopo di sballarsi e che proprio per essere stati proibiti da vari paesi dalla Francia all’Italia erano divenuti sempre più trasgressivi e interessanti per i loro estimatori, leggendo le pagine del rapporto del dottor Gabelli, si capisce che il rischio nel 1915 non era legato alla natura o alla provenienza dell’alcol ma alla sua qualità (oltre che naturalmente alla quantità): sdoganare l’alcol in tutte le sue forme significava allora esporre alcuni consumatori, peraltro appartenenti anche alle classi più fragili e basso spendenti, a prodotti di miscelazione che usavano alcoli poco e male rettificati.

Ma Gabelli racconta anche che nella proposta di legge che classifica gli alcoli, alla fine non era stata fatta una distinzione tra fermentazione, distillazione e addizione come Gabelli avrebbe consigliato di fare, ma di bevande alcoliche fino a 21° e bevande con più di 21°. Il motivo, spiega l’autore, è che si era reso necessario tutelare i prodotti nazionali come il Marsala e il Vermouth.

E la tutela dei prodotti nazionali, la spinta protezionistica nella lotta all’alcol si legge anche nel manifesto francese di propaganda antialcolista dello stesso periodo, che mostra gli effetti deleteri dell’alcol e la trasformazione dell’uomo per averne abusato: a sinistra gli “alcoli buoni”, quelli ottenuti dalla fermentazione dell’uva, delle mele, dell’orzo, tutti guardacaso prodotti nazionali, e a destra gli “alcoli cattivi”, quelli della distillazione industriale delle patate, le barbabietole, il grano, prodotti nel Nord Europa (e in modo particolare nell’odiatissima Inghilterra). A sinistra gli effetti degli alcol buoni sulla cavia, che si addormenta e cade preda degli eccessi ma alla fine smaltisce la sbornia senza gravi conseguenze, mentre a destra a causa degli alcoli cattivi il povero topo finisce con l’avere attacchi epilettici e muore. Ma a guardare bene, anche gli effetti sull’aspetto dell’uomo ci dicono qualcosa di sottile: perché il sobrio ha l’aspetto di un elegante e ordinato uomo mediterraneo, mentre l’alcolista al suo fianco (non vorrei eccedere nell’interpretazione) appare evidentemente come un uomo nordico, biondo, con gli occhi chiari e un aspetto decisamente poco raccomandabile.

Quando è nata la nostra relazione con l’alcol e perché non ci siamo estinti

L’Ipotesi della scimmia ubriaca è una spiegazione evoluzionistica formulata nel 2004 dal biologo Robert Dudley dell’Università di Berkley in California per rispondere alla domanda “perché consumiamo alcol e ne abusiamo?”.

Secondo Dudley, la comparsa, casuale, nei nostri progenitori con dieta essenzialmente frugivora di una variante genetica in grado di sintetizzare gli enzimi che permettono di detossificare l’alcol nel fegato e utilizzarlo come fonte energetica ha rappresentato un vantaggio evolutivo. Gli individui che, guidati dall’odore dei frutti maturi e già parzialmente fermentati caduti dagli alberi, potevano mangiarne di più e più velocemente senza stare male, avevano accesso non soltanto a più cibo ma a una fonte con un maggior contenuto di calorie e con un’azione energizzante ed euforizzante che li rendeva senza dubbio molto cool e combattivi.

Noi siamo i loro discendenti, ma questo non significa che l’alcol non ci faccia male o che anzi ci faccia bene, e che se facesse male ci saremmo estinti.

Non solo non ci siamo estinti in quanto abbiamo consumato alcol, a volte poco, a volte molto e a volte troppo, ma anzi la biologia ci dice che questo ha esercitato sui nostri antenati una pressione selettiva. Quando esiste un fattore di rischio, nei primati, negli ominidi o nei sapiens che bevono vino o grappa o gin, la resistenza si distribuisce secondo una gaussiana: alcuni individui sono più sensibili e probabilmente si ammalano, altri lo sono meno e si ammalano con minore frequenza e altri (meno) infine sono molto resistenti e sono “mio nonno che, buon per lui, è vissuto fino a 100 anni bevendo un litro al giorno e salendo sugli alberi a raccogliere le mele”. Quando si portano ad esempio questi ultimi però ci si dimentica di tutti gli altri, coloro dei quali non si racconta e che sono usciti dal gioco molto prima e sono stati esclusi dalla selezione.

Ora, per quanto si dice che gli spartani immergessero i bebè nel vino per fortificare i migliori e lasciare che i più deboli interrompessero presto la loro corsa, appare evidente che nel 2025 nessuna istituzione o struttura deposta alla protezione della salute pubblica possa adottare un criterio di selezione naturale o la teoria di Malthus nello scrivere e definire le sue politiche.

E infatti sia OMS, sia i dipartimenti per la salute a Bruxelles, sia l’Istituto Superiore di Sanità non hanno dubbi sul fatto che il consumo di alcol rappresenti un fattore di rischio per la salute e spingono perché i consumatori ne siano debitamente e correttamente informati per fare scelte consapevoli relativamente alle loro vite.

Non per vietarne il consumo, la produzione o la vendita. Non per attaccare il vino. Non è una questione personale, non è una guerra commerciale, non è proprio per niente una guerra: le chiamate alle armi, il linguaggio militaresco non sono del tutto appropriati. Stiamo parlando della salute delle persone: se un consumo, un’attività, una situazione ci dà piacere, benessere, emozioni, ecc possiamo scegliere di adottarlo o consumarlo pur conoscendone i rischi.

“Ci sono più cose in cielo e in terra, Orazio, di quante ne possa sognare la tua filosofia” – cit. Matteo Caccia che cita William Shakespeare

(*) Nota: molti ancora oggi la pensano così.

TVIWEB

Veneto – Portata in ospedale ubriaca: aggredisce infermieri con calci e pugni, arrestata

Una donna di 43 anni, di origine romena, è stata arrestata dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Padova per lesioni personali a pubblico ufficiale e denunciata per oltraggio, dopo aver aggredito il personale sanitario del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Padova. La donna, in evidente stato di alterazione alcolica, era stata trasportata al pronto soccorso in stato di incoscienza e, una volta ripresa, ha iniziato a dimenarsi, colpendo con calci e pugni quattro infermieri, che hanno riportato lievi traumi.

L’episodio è avvenuto la scorsa notte e ha richiesto l’intervento dei carabinieri, chiamati dal personale sanitario tramite il 112. I militari, giunti sul posto, hanno faticato a rendere inoffensiva la donna, che continuava a opporre resistenza. Dopo averla identificata, hanno avviato un’indagine per ricostruire l’accaduto.

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha espresso la sua solidarietà agli operatori sanitari coinvolti e ha condannato l’ennesimo episodio di violenza negli ospedali. “Lo stillicidio continua”, ha dichiarato Zaia, auspicando che l’inasprimento delle pene e l’introduzione di nuovi dispositivi di protezione per i sanitari possano limitare tali episodi. Ha inoltre ringraziato il direttore generale dell’Azienda Ospedale Università di Padova, Giuseppe Dal Ben, e il direttore del Pronto Soccorso, Vito Cianci, per il loro lavoro e ha chiesto loro di trasmettere un attestato di stima a tutto il personale. “Un ospedale è un luogo dove chi si adopera per la nostra salute va trattato come un eroe”, ha concluso Zaia.

CORRIERE.IT

Vino al metanolo, 39 anni fa 19 morti e 23 persone cieche: storia dello scandalo che ha cambiato il settore

di Alessandra Dal Monte

Il 3 marzo 1986, a Milano, viene trovato senza vita Armando Bisogni, 48 anni. Sul tavolo una bottiglia da due litri di Barbera da 1.890 lire. Nei giorni successivi altre vittime e decine di intossicati. Il 18 marzo la notizia arriva alla stampa: comincia lo scandalo del vino al metanolo, un sistema criminale di adulterazione che ha ucciso 19 persone, ne ha intossicate centinaia e ne ha lasciate cieche 23. Da lì il vino italiano è ripartito per puntare non più sulla quantità, ma sulla qualità

Armando Bisogni ha 48 anni quando, il 2 marzo del 1986, muore nella sua casa di Milano. Viene ritrovato il 3 marzo: accanto a lui, sul tavolo, un bottiglione di Barbera da due litri comprato all’Esselunga di viale Fulvio Testi per 1.890 lire (poco più di due euro di oggi). Renzo Cappelletti, 56 anni, di Paderno Dugnano (Milano), perde la vita nella sua abitazione il 5 marzo. Aveva bevuto lo stesso vino. In un primo momento questi decessi vengono attribuiti a infarto o a cause ignote: non si sa ancora che Bisogni e Cappelletti saranno le prime due vittime del vino al metanolo, la sofisticazione alimentare che nel 1986 ha scosso l’Italia causando 19 morti, centinaia di intossicazioni e cecità completa a 23 persone. Ma in quei primi giorni del marzo 1986 il mosaico non è affatto chiaro, anzi. Il 6 marzo, all’ospedale Sacco di Milano si presenta Valeria Zardini, 60 anni, che quella sera aveva bevuto del vino Barbera (bottiglione da due litri, 1890 lire) acquistato poco prima con il marito Mimmo Ferlicca. Vomita, perde lucidità, in capo a poche ore resta completamente cieca. I medici parlano di avvelenamento, non si capisce ancora da cosa.

L’allarme sanitario

Come ricostruito, con dovizia di dettagli, da Metanolo, podcast Originale Spotify prodotto da Will Media e Boats Sound che ha ripercorso attraverso la voce dei protagonisti l’origine di una delle truffe alimentari più sconvolgenti della storia italiana, è la data del 12 marzo 1986 a cambiare tutto. Quella sera Benito Casetto, 51 anni, residente in viale Sarca, chiama l’ospedale Niguarda in preda ai crampi addominali. Poco dopo arriva nello stesso pronto soccorso anche Alvaro Antinori, 43 anni, con sintomi simili: dolori addominali, mal di testa e convulsioni. Di turno al Centro antiveleni dell’ospedale milanese c’è Franca Davanzo, medico strutturato: con i colleghi analizza la situazione e capisce che quello è un avvelenamento da alcol metilico o metanolo, una sostanza che normalmente si produce nella fermentazione dell’uva ma in dosi bassissime, mentre è altamente tossica in dosi più elevate. In pratica, avvelena tutti gli organi e attacca il sistema nervoso centrale. Il 13 marzo arrivano al Niguarda altre sei persone, sentitesi male durante una festa: anche per loro si tratta di intossicazione da metanolo.

Le dosi killer

Scatta l’allarme tra ospedali: a Roberto Ferlicca, figlio di Valeria Zardini, viene chiesto di portare al Sacco il bottiglione acquistato dai genitori. Le analisi danno risultati tremendi: quel vino è pieno di metanolo, così come quello trovato a casa di Benito Casetto. La dose rilevata è tra i 2 e i 10 millilitri per 100 ml di vino, tra il 2 e il 10 per cento, quando il limite di legge è lo 0,3 per cento per i rossi e lo 0,2 per cento per i bianchi. Un quantitativo tra le dieci e le 50 volte superiore alle dosi consentite. Veleno puro: «Con livelli così, basta un cucchiaio da tavola per sentirsi male», precisa in Metanolo la dottoressa Davanzo. Il direttore del Centro antiveleni del Niguarda si attiva: il telefono di Alberto Nobili, sostituto procuratore della Repubblica di stanza a Milano, suona la sera del 14 marzo 1986 dopo cena, mentre sta giocando a carte con gli amici, come lo stesso Nobili racconta nel podcast. È l’inizio delle indagini che porteranno a ricostruire le fasi della grande truffa.

Il sistema criminale

La notizia sulla stampa compare il 18 marzo 1986, un martedì: sulla prima pagina del Corriere della Sera una breve dal titolo «Tre morti a Milano per vino sofisticato». Nei giorni successivi la notizia si allarga: «Il vino che uccide», «Vino killer», «Veleno in bottiglia». Le vittime aumentano, non solo a Milano ma anche in Piemonte e in Liguria. I Nas di tutto il Nord Italia scattano per sequestrare le partite contaminate: i primi a finire sotto i riflettori sono Vincenzo e Carlo Odore, padre e figlio, imbottigliatori di Incisa Scapaccino (Asti) che poi risulteranno completamente estranei ai fatti. Avevano imbottigliato e distribuito vino adulterato senza saperlo: la loro azienda fallirà, vittima della pessima fama, ma i veri responsabili sono altri. Nel frattempo, in quei giorni di marzo del 1986 i fiumi si tingono di rosso: pare che il Tanaro al mattino fosse pieno di vino al metanolo versato in acqua dai produttori che volevano liberarsi delle prove, e che alcune cantine versassero il liquido velenoso direttamente nelle fogne tramite rubinetti nascosti. Le indagini intanto seguono filoni paralleli: per fermare «l’epidemia» da un lato, e per capire il sistema sottostante dall’altro. «Non fu un errore, fu un piano criminale», ripete Nobili nel podcast Metanolo. Che cos’è successo, esattamente, 39 anni fa? In poche settimane è venuto a galla, purtroppo in modo tragico, un metodo per adulterare il vino di bassa qualità con l’alcol metilico o metanolo. L’adulterazione — l’aggiunta deliberata di metanolo nelle vasche in cui era contenuto il vino prima di essere venduto agli imbottigliatori e distribuito — avveniva per aumentare, velocemente e facilmente, il tenore alcolico del prodotto finale.

«I pirati del vino»

Un sistema che, diranno le indagini, inizia nel dicembre 1985 su iniziativa di un gruppo di sofisticatori esperti, la cosiddetta «banda del metanolo» — chiamata dall’allora presidente del Consiglio Bettino Craxi «i pirati del vino» — a cui viene in mente di usare questa sostanza prodotta dalle industrie chimiche, assolutamente mai utilizzata prima nel settore alimentare. Il motivo è economico: nel 1984 il metanolo — molto utilizzato come reagente nei processi industriali, nel settore dei combustibili, per la produzione di legno compensato e di plastiche — era stato detassato per legge, diventando assai poco costoso. Molto meno costoso dello zucchero, che in quegli anni veniva ampiamente usato per «correggere» il vino. Il vantaggio del metanolo è che agisce in poche ore, a differenza dello zucchero che deve fermentare per generare l’alcol in più: grazie a quel composto chimico si poteva partire da un vino di bassissima qualità, a volte anche mosto, addizionarlo e ottenere un liquido alcolico al punto giusto, da vendere poi a un prezzo molto più basso rispetto ai concorrenti. Inoltre si diminuiva il rischio di essere pizzicati dai nuclei repressione frodi, che all’inizio degli anni Ottanta avevano avviato diverse operazioni anti-sofisticazione. Il metanolo sembrava la soluzione perfetta. E poiché all’epoca il sistema dei «tagli» del vino da tavola tra partite provenienti da regioni diverse era la norma, si capisce in fretta che il vino al metanolo era diffuso in tutta Italia: alcuni soggetti avevano trasformato le proprie cantine in «centrali del metanolo», dalle quali partivano cisterne adulterate in direzione Nord, Centro e Sud.

I danni al settore

Con lo scoppio dello scandalo, il vino italiano perde la faccia non solo nel mercato domestico, ma anche rispetto ai Paesi importatori: nonostante il certificato di idoneità che il ministro dell’Agricoltura dell’epoca Pandolfi impone a tutte le partite che escono dall’Italia come risposta all’emergenza, la Germania blocca i camion alla dogana. L’Inghilterra fa lo stesso. La Francia ferma e analizza il vino trasportato da 19 navi cisterne italiane al largo di Marsiglia: veniva dalla Puglia ed era contaminato. Alla fine del 1986 il mercato vitivinicolo italiano è in ginocchio: mille miliardi di lire di perdite, un crollo del 20 per cento del valore complessivo del comparto, esportazioni precipitate (meno 42 per cento, meno 80 in Germania), vendite interne crollate (meno 70 per cento). Soffrono anche i produttori di vini di pregio: la macchina del fango è totale.

I colpevoli

L’indagine condotta da Nobili porterà all’arresto di sette persone nell’aprile 1986, rilasciate nel 1987 in attesa del processo: si tratta di Giovanni e Daniele Ciravegna, padre e figlio, commercianti di vino di Narzole (Cuneo). «Sono loro a sbagliare clamorosamente il dosaggio di metanolo aggiunto nel vino poi venduto agli Odore — afferma Alberto Nobili ai microfoni del podcast —. Dico una cosa mostruosa per rendere l’idea: è quasi stato un bene che ciò sia avvenuto, perché almeno è stata scoperta la truffa. Altrimenti avremmo potuto avere molte più intossicazioni e morti, magari per anni, senza che nessuno potesse mai pensare che la causa fosse il vino». Giovanni Ciravegna si proclamerà sempre innocente e ignaro: dirà di non sapere nulla del metanolo, pensava che quell’alcol acquistato per arricchire il vino fosse normale etilico, non metilico. Gli altri quattro arrestati sono i membri della banda che gestiva la compravendita del metanolo: Giuseppe Franzoni, Roberto Piancastelli, Adelchi Bertoni e Roberto Battini (questi ultimi due, autisti). Va in carcere anche Antonio Fusco, commerciante di vino di Manduria: il rosato bloccato in mare a Marsiglia era suo.

Il processo

Il processo inizia cinque anni e mezzo dopo, nel novembre 1991, e si conclude il 12 maggio 1993. Gli imputati chiedono il rito abbreviato, con conseguente riduzione di un terzo della pena. Le aziende coinvolte sono 31 tra cantine, grossisti, trasportatori, imbottigliatori. Le pene più pesanti — anche se nessuno le sconterà appieno — vanno a Giuseppe Franzoni, Francesco Regazzini e Giovanni Ciravegna (14 anni); Romolo Rivola (13 anni e 8 mesi); Daniele Ciravegna (13 anni e 4 mesi); Roberto Piancastelli (10). Seguono 5 anni ad Adelchi Bertoni, 4 a Raffaele Di Muro, 3 ad Angelo Baroncini e Raffaele Tirico, 2 anni e 8 mesi a Giuseppe Volpi e Walter Nalin. I reati contestati sono gravissimi: associazione per delinquere, omicidio volontario plurimo, lesioni gravi, adulterazione di sostanze alimentari. L’omicidio volontario chiesto da Nobili viene derubricato a omicidio colposo con dolo eventuale: significa che l’intento non era uccidere, ma lucrare, e che in nome del lucro queste persone avevano accettato il rischio di causare danni a terzi.

I risarcimenti mai dati e l’altra ipotesi: c’entrano le distillerie?

Nonostante la decisione del tribunale di provvedere a un risarcimento economico per le vittime (dai 20 ai 300 milioni di lire a seconda dell’età e della condizione sociale, per un totale di 4 miliardi), nessun parente e nessun sopravvissuto riceverà mai un soldo perché i colpevoli si fanno trovare completamente nullatenenti. Il 13 maggio 1993 nasce il Comitato vittime del vino al metanolo. E, parallelamente, nonostante le sentenze e le condanne, si sviluppa un’altra teoria: che il vino al metanolo fosse nato non tanto per finire sul mercato dei consumatori privati, ma per incassare i contributi che la Comunità economica europea offriva a chi inviava parte della propria produzione alle distillerie. Il «conferimento obbligatorio alla distillazione» era infatti una misura della Cee decisa a inizio anni Ottanta per gestire le eccedenze nelle annate di sovrapproduzione: era dunque sorto un mercato illegale del vino da distillazione, addizionato con il metanolo che tanto poi sarebbe evaporato negli alambicchi senza far male a nessuno? C’è stato un errore che ha portato questo vino nei supermercati? Questa ipotesi non è mai stata confermata in aula, né i contorni veri e propri dell’uso del metanolo in Italia sono mai stati tracciati.

Il contesto dell’epoca: cosa ha portato al metanolo

Fatto sta che questo disastro ha origini ben più antiche, almeno secondo Attilio Scienza, ex docente di Enologia e viticoltura dell’università di Milano, esperto di genetica della vite, storico del vino e soprattutto, all’epoca dello scandalo del metanolo, direttore generale dell’Istituto Agrario di San Michele all’Adige incaricato di controllare tutte le partite di vino che uscivano dal suolo nazionale. «Il caso del metanolo è l’ultima tappa di un percorso che parte ben prima degli anni Ottanta — spiega a Cook il professore —. La crisi del vino italiano comincia a metà degli anni Sessanta, quando si decreta per legge la fine della mezzadria: nel momento in cui i contadini smettono di occuparsi di viti per diventare operai, l’Italia perde la sua tradizione vinicola. I vigneti vengono abbandonati e anche il materiale genetico delle uve si disperde». Questo che cosa comporta? «Che negli anni Ottanta la maggior parte del vino sulle tavole degli italiani non è di qualità, è vino da tavola che si produce per “correzione”: arrivavano in cantina uve cattive e si interveniva parecchio sistemando colore, alcol, acidità… Proprio prima del metanolo le annate erano state particolarmente fredde, gli acini non erano maturati bene perciò c’era ancor più bisogno di arricchire la percentuale di alcol: le correzioni con lo zucchero erano illegali, ma molto utilizzate. La legge consentiva solo correzioni con mosto d’uva concentrato rettificato. Ma anche su questo si faceva della creatività: quando, dopo lo scandalo del metanolo, il ministero dell’Agricoltura dotò l’istituto di San Michele di una macchina per la risonanza magnetica nucleare ci accorgemmo che c’era chi usava isoglucosio di mais dall’Argentina per correggere il vino».

Insomma, senza arrivare al metanolo le pratiche illecite erano tante e diffuse. «C’erano anche i produttori seri, ovviamente, sia di vino da tavola che di vino di pregio — continua Scienza — ma in generale a quei tempi in Italia si beveva il vino come complemento calorico all’interno della giornata, se ne beveva tanto e senza pensare alla qualità. Nella tragedia, il dramma del metanolo ha contribuito a risollevare un intero settore: i controlli sono stati intensificati, le cantine che lavoravano male sono fallite, finalmente i produttori si sono sentiti responsabili non solo della salute delle persone ma anche dell’immagine dell’Italia e hanno agito di comune accordo, i consumatori hanno compreso che dovevano bere meglio e che non potevano spendere così poco per il vino. Anche gli importatori hanno cominciato a pagare di più pur di trovare produttori seri di cui fidarsi». Insomma, tutto è cambiato.

E oggi?

Non è un caso che i produttori, oggi, dicano che «il vino si fa in vigna»: l’obiettivo è avere uve sane da toccare il meno possibile una volta arrivate in cantina, altro che «correzioni». L’enologia si è fatta più leggera, c’è un grande rispetto per la terra, per le pratiche agronomiche. Si studia e si fa ricerca. Ormai il 45 per cento del vino italiano è Doc o Docg, cioè a denominazione di origine controllata (e garantita) e da vent’anni l’Italia si è consolidata nell’export, vendendo fuori dai propri confini circa la metà della produzione. Non solo: oltre ai vini di prezzo medio, è percepita come un Paese in grado di esprimere fine wines, vini di pregio, da collezione e da investimento. Il riposizionamento è stato dunque totale. Ma, su alcuni temi, secondo il professor Scienza serve ancora quella alleanza tra produttori, quel senso di comunità dimostrato dopo il caso del metanolo per affrontare insieme le sfide di oggi: il cambiamento climatico, la crisi dei consumi, le richieste sempre più stringenti in termini di sostenibilità. «Dovremmo anche tornare a considerare il vino come un alimento, un complemento del pasto, non solo come una bevanda da occasione sociale e speciale. Proprio come si faceva un tempo, quando la bottiglia al centro era il pretesto per riunire la famiglia attorno alla tavola». Recuperare, insomma, un approccio più semplice e immediato con il vino. «Con la differenza che quello di oggi è di qualità, ha tendenzialmente gradazioni alcoliche più basse rispetto a una volta ed è fortemente rappresentativo del territorio».

INVESTING.COM

Il consumo di alcol negli Stati Uniti raggiunge il livello più basso dal 1962 con la moderazione della Generazione Z

Investing.com — Lunedì, gli analisti di Bernstein hanno pubblicato un rapporto che esamina i fattori alla base del continuo calo del consumo di alcol negli Stati Uniti, che ha raggiunto il punto più basso dal 1962. Secondo l’analisi, il consumo di alcol pro capite è diminuito di circa il 3% su base annua nel 2024, segnando un calo del 10% rispetto al picco del 2021. Questa tendenza solleva interrogativi sul fatto che il declino sia dovuto a cambiamenti strutturali come i mutamenti generazionali nelle abitudini di consumo e la concorrenza di altre sostanze, o se si tratti di un problema ciclico influenzato dalle condizioni economiche. L’impatto è evidente nelle metriche del settore, con i dati di InvestingPro che mostrano un calo dei ricavi dello 0,89% negli ultimi dodici mesi per i principali attori del settore.

Il rapporto, redatto dall’analista di Bernstein Nadine Sarwat, evidenzia che la prevalenza del consumo di alcol tra i giovani di 18-34 anni è diminuita significativamente, dal 72% nel 2010 al 50% nel 2024. Nonostante questo cambiamento generazionale, i dati suggeriscono che il calo del consumo di alcol potrebbe non essere permanente. Mentre il consumo di alcol tra i minorenni è in calo da decenni, il consumo tra i giovani di 21-22 anni ha mostrato un aumento negli ultimi due anni. L’inizio di questo declino coincide con l’ascesa dei social media, suggerendo che le pressioni economiche, piuttosto che un cambiamento permanente nelle preferenze, potrebbero influenzare la moderazione nel bere. L’analisi di InvestingPro rivela che le principali aziende di bevande mantengono forti margini di profitto lordo del 53,48%, suggerendo un potere di determinazione dei prezzi resiliente nonostante le sfide sui volumi. Ottieni accesso a più di 10 ProTips esclusivi e analisi complete del settore con InvestingPro.

I fattori economici sembrano giocare un ruolo significativo, con l’Indagine sulla Spesa delle Famiglie del Bureau of Labor Statistics che indica che le famiglie di under 25 hanno mantenuto una proporzione stabile di reddito post-tasse speso per l’alcol dal 2016. Tuttavia, la fiducia dei consumatori di 18-34 anni è notevolmente inferiore rispetto a quella dei gruppi più anziani, una disparità non vista da decenni. La fascia demografica più giovane è anche più preoccupata per l’aumento dei prezzi, e un numero record di giovani tra i 18 e i 24 anni vive con i genitori per motivi finanziari. I consumatori a basso reddito sentono maggiormente la pressione economica, con un divario crescente nella fiducia dei consumatori tra le fasce di reddito più basse e quelle più alte.

Nel mercato dell’alcol stesso, il 60% delle famiglie con reddito più basso ha ridotto la spesa per bevande alcoliche più del 40% con reddito più alto, confrontando i livelli pre-COVID del 2019 con i dati più recenti del 2023. Aziende come Diageo e Brown-Forman hanno osservato performance più forti nelle confezioni di dimensioni ridotte, indicando un’attenzione dei consumatori all’accessibilità economica. I leader del settore mantengono posizioni finanziarie sane, con i dati di InvestingPro che mostrano rapporti correnti di 2,64 e livelli di debito moderati. Per approfondimenti dettagliati su oltre 1.400 titoli statunitensi, inclusi completi Rapporti di Ricerca Pro che trasformano dati complessi in informazioni utilizzabili, esplora le funzionalità premium di InvestingPro.

La distinzione tra fattori strutturali e ciclici è cruciale per gli investitori che considerano il potenziale a lungo termine dell’industria dell’alcol. Mentre le preoccupazioni per la salute e la possibilità di un calo strutturale dei volumi a lungo termine rendono il settore simile alle sfide affrontate dal tabacco, le evidenze suggeriscono che le pressioni economiche sono un fattore significativo alla base dei volumi deboli. Questa intuizione è vitale per gli investitori che valutano le prospettive del settore, soprattutto perché la prevista normalizzazione del mercato è stata prolungata e complicata da problemi come i dazi.

In altre notizie recenti, Bernstein SocGen Group ha modificato le sue previsioni finanziarie su Becle SAB de CV, riducendo il target di prezzo da 39,00 a 37,00 pesos pur mantenendo un rating Outperform. Questa revisione è influenzata dalla possibilità imminente di dazi statunitensi sulle importazioni messicane, che potrebbero influire significativamente sui profitti di Becle. L’azienda, che deriva circa il 33% delle sue vendite nette dalla tequila negli Stati Uniti, potrebbe subire un colpo di 80 milioni di dollari ai profitti se venissero imposti i dazi, rappresentando una diminuzione di circa il 20% del reddito operativo. Tuttavia, la strategia di Becle di spedire il 51% di agave come liquido dal Messico e imbottigliarlo negli Stati Uniti potrebbe mitigare l’impatto. Inoltre, l’aumento delle scorte negli Stati Uniti potrebbe offrire benefici a breve termine. Nonostante queste sfide, Bernstein SocGen rimane ottimista sulla valutazione e sulle prospettive di Becle, ma ha adottato una posizione conservativa sulla crescita delle vendite nette a valuta costante dell’azienda per l’anno fiscale 2025. La società ha anche notato una previsione di aliquota fiscale effettiva inferiore alle attese, intorno al 26%. A causa di questi fattori, Bernstein SocGen ha ridotto la sua stima degli utili per azione per l’anno fiscale 2026 di circa il 3%.